ショパンエチュード10-2 この曲も10-1と同時にたまにミナトピアノ練習室で練習しています。へたくそなエチュードを弾いていたら多分私です(汗

10-2は知っている人は知っている、知らない人は覚えてねの名曲です。頑張って弾いても頑張って弾いても指がもつれる、音がくっつく、筋肉が硬直するなどとてもとても大変な曲、間違いなく難局であります。

10-2と10-1、どちらを弾きたいというとほとんどのかたは10-1を選ばれるのではないでしょうか。超難しい割に全然演奏効果がない、聞いていて?マーク、つまらない、など散々な意見をネットで書かれていますが大まかにいうとその通りだと思います。

この曲は、ピアノの調律が大きく影響してくると個人的には思います。キラキラした正しい清潔な音が出るピアノ例えばスタインウェイとかヤマハの調律仕立てとか、そういうピアノでないと良さが特にわかりにくい曲のような気がします。ところどころに美しい和音がちりばめられていて、それらが何とも言えないキラキラとした音を出してくれます。調律が狂ってさえいなければ。

全体的にピアノで弾く(弱く、の意味)曲なので弱い音がキチっと出るピアノでないと、特に電子ピアノでは何がいいのか全然分からない曲だなと思いました。しかしちゃんと調整でいているピアノで正しく奏でると、

「芸術が降ってくる」

こんな感覚に襲われる曲です。続きます。

サスケの学生時代には、小劇場ブームなるものがあった。

サスケの学生時代には、小劇場ブームなるものがあった。

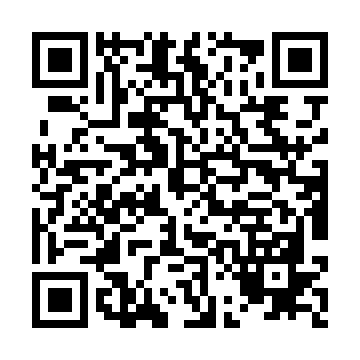

オンラインレッスンも開始しました!

オンラインレッスンも開始しました!

アラフォーのフルートの生徒、ぱんださんが送る、フルートライフのブログです♪

アラフォーのフルートの生徒、ぱんださんが送る、フルートライフのブログです♪